神社でご祈祷を受けたり、お守りや御札などの授与品を受けてお金を納める時に【玉串料(たまぐしりょう)】・【初穂料(はつほりょう)】という言葉を耳にする事がありますが…アレって一般的に何を指しているのでしょうか?

初詣で参拝しながら思いました…

あたい、何かと祈願している割には神社にお供えしてない!

あ。七五三の時に親がやってくれてるかも。

でも自身で一度も神社にお供えしてないけど、今後あるかも知れません…。

…って事で今回は神社へのお供えする際に持参する金品に使用する『のし袋』や『のし紙』の一般的な書き方について調べることにしました。まずは耳にする玉串料ってナニ?

玉串料(たまぐしりょう)とは?

玉串(たまぐし):榊の小枝に紙垂(しで)を麻で結わえた品の事

玉串料…お通夜の際、葬儀、各種祝いごと(七五三・お宮参り)、結婚、各願い事・厄落としの際に神社に納める謝礼として金銭を渡す際の表書きに用います。

また、お通夜、葬儀に参列する人が持参する香典の表書きにも用います。

神社で行わわれる祭事の中では、神職や参列者が神様にお供えし祈願を込めて拝礼します。他に正式参拝やご祈祷の際にも玉串をお供えしてお参りをします。

玉串は本来、自分で準備をしてお供えするものですが、その代わりにお金を神前にお供えするため【玉串料(たまぐしりょう)】といいます。

初穂料(はつほりょう)とは?

初穂(はつほ)…その年はじめて刈り取った稲穂の事

初穂料…各種祝い事(七五三・お宮参り)、結婚、各願い事、厄落とし、地鎮祭などの際に神社に納める謝礼として金銭を渡す際の表書きにして用います。

日本では大昔より新穀をお供えし神様に祈り、そして感謝をしてきました。

11月23日は現在では勤労感謝の日と呼ばれていますが、それ自体は【新嘗祭(にいなめさい)】と呼ばれる日でした。収穫した農産物などを神前にお供えして実りへのお礼と翌年の豊穣を願うお祭をとり行う日です。

現在も全国の神社ではこの日に新嘗祭(にいなめさい)が行われています。

この新嘗祭(にいなめさい)やその他の神事で神前にお供えされるものも初穂と呼ばれるようになりました。

更に時代は遡ると現在のように初穂の代わりに、お金を【初穂料(はつほりょう)】としてお供えしてお参りするようになりました。

いま現在でも一般的に【初物(はつもの)】と呼ばれる物は贈答品にもなり、重宝されて有り難いものとして扱われています。

これは初穂と同様に初めて刈り入れした物を神様にお供えしたことに由来しています。

では実際に神社のお参りやご祈祷に際してお金を包む時にはどのように記せばよいでしょうか?

神社にお金・お酒などを包む時の『のし袋』・『のし紙』の書き方とは?

以上の流れを読んで頂いてわかるように金品の『のし袋』には一般的に…

- 玉串料

- 初穂料

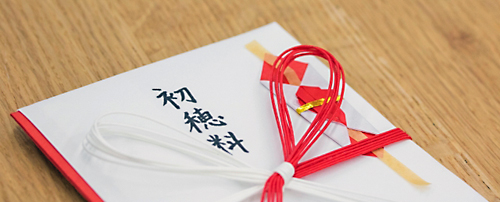

と記して納めます。写真のように上部に『◯◯料』と書いて水引きの下に氏名です。

また、お金のほかにお酒など品物を神前にお供えする場合は『のし紙』には

- 奉 献

- 奉 納

と記します。書き方は先ほどと同様です。

▼新年にお酒を奉納したい方はコチラの記事も参考にどうぞ。

ほかには…

- 御 礼

- 御神前

- 御 供

- 上

- 感 謝

…などと記しても構いません。

書き方はいろいろとありますが、ご自身がどのような想いで神様にお供え物をしたいのか重要です。のし袋・のし紙を準備し表書きを書き記すことが何よりもとても大事なのですね。