もうすぐ春のお彼岸がやってきますね。カレンダーを見つつ…いつからいつまでだっけ?そもそもお彼岸は春と秋の年2回あります。

長年そう思う私です。ぼんやりとお墓参りをしたり美味しい『おはぎ』か『ぼた餅』を食べるというイメージがありますが、具体的に理解していません。

なので、春のお彼岸を前に少しでもどんな風習なのか理解してみようと思います。そして『おはぎ』と『ぼた餅』の違いも曖昧なので調べま〜す。

お彼岸とは?春彼岸と秋彼岸の期間について

「お彼岸」は【春彼岸】と【秋彼岸】の年2回あります。

- 春彼岸 : 毎年3月の春分の日をはさんで前後3日…合計7日間

- 秋彼岸 : 毎年9月の秋分の日をはさんで前後3日…合計7日間

お中日 :3月21日(春分の日・木)

彼岸明け:3月24日(日)

続いて秋のお彼岸の日程です。

お中日 :9月23日(秋分の日・月)

彼岸明け:9月26日(水)

お彼岸の初日を「彼岸入り」、春分の日と秋分の日を「彼岸の中日」、7日目の最終日を「彼岸明け」と言います。

春分の日と秋分の日は国民の祝日です。祝日法により春分の日は「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」、秋分の日は「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ日」と定められています。

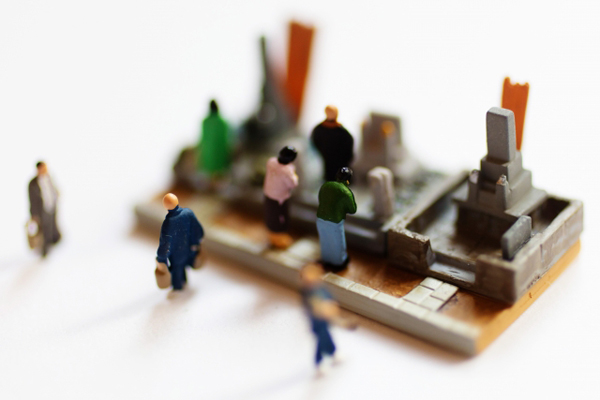

お彼岸の準備と迎え方について

お彼岸は仏教行事の1つで日本独自の行事です。日本では仏教が広まる前から、お彼岸の時期に祖先や自然に感謝する習慣がありました。

日本古来の伝統と仏教の教えが結びつき、お彼岸は大事な行事となりました。

お彼岸には仏壇や墓石を掃除して墓参りをするほか、寺との付き合いがある方は「彼岸会(ひがんえ)」と呼ばれる法要に参加します。

墓参りをする際に墓を掃除する道具は、霊園で借りられることもあります。しかし、自分で準備する方が安心です。

- 墓石は水をかけて洗い流します。

- 水鉢や花立、香立てはゴミが詰まりやすので丁寧に洗います。

- 墓石の彫刻部分は、歯ブラシで細かい汚れを落とします。

- 洗い流したら、タオル等で水気を拭きとります。

- 墓石周りの掃除(雑草を抜く・植木の枝の剪定)

- 雑草や枝を入れるためのゴミ袋を用意すると重宝します。

お墓参りに行く時に必要な物は…

- お線香

- ろうそく

- マッチ又はライター

- お花 (四季折々のお花や故人が生前好きだったお花)

- お供物(お菓子や果物、故人の好きだったものなど)

▼お墓参りでお花に関する記事はコチラでご紹介しています。

ちなみにお供え物はカラスが食い散らかしたり風で飛んだりするので…お墓参りが終わったら必ず持ち帰りましょう!

お菓子などはおうちでお茶を飲みつつ美味しく食べちゃましょう。

彼岸会(ひがんえ)のお布施はいくら?

寺が開催する彼岸会(ひがんえ)に参加する場合は『お布施』を用意する必要があります。お布施に包む金額は3,000円から5,000円程度が相場です。

お布施の表書きには「御布施」や「お布施」と書きます。奉書紙を利用し「とう折り」で包む方法が最も丁寧な形式ですが、市販の無地の白い封筒に入れても構いません。

お布施を渡す際は、お盆の上に乗せて渡すか、袱紗(ふくさ)を用いて渡しましょう。

お彼岸の『おはぎ』と『ぼたもち』の違いとは?

コレは『ぼたもち』

いよいよ本題の『おはぎ&ぼたもち』の違いです…。お彼岸のお供え物は、春は【ぼたもち】秋は【おはぎ】を供えることが一般的です。そして調べた結果…

おはぎとぼたもちは同じ!

季節によって呼び名が変わります!

コレは『おはぎ』

ぼたもちは春に咲く牡丹の花にちなんで名付けられました。

牡丹の花

おはぎは秋に咲く萩の花にちなんで名付けられました。

萩の花

日本では小豆の赤い色はおめでたい色として考えられていました。秋は小豆の収穫時期であり小豆の皮も柔らかいため『粒あん』でおはぎを作ります。

春まで保存していたあずきは皮が固くなるので『こしあん』にしてぼたもちを作ります。

ぼたもちやおはぎは、お供えした後に美味しくいただきましょう。神様に供えるものを自分たちも食べて神仏の力を体に吸収する…という意味があります。

お供えした途端に、神々しい食べ物に感じてきました。有難くご先祖様と自然に感謝しつつ、お腹いっぱい食べましょう!